4miniエイプのDIYカスタムと5匹の愛猫ブログ 『いらん物を作るライダー』猫まみれの日々。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今回はカウルではなく、リアサスペンションユニットの交換です!

買ってから数ヶ月放ったらかし(笑)

とはいえ、装着したくなかった訳ではないんです。

リアサスに施したい事が幾つかあったからなんですが、それはまたそのうちにって事で見送り。

とりあえず、リアカウルとシートの角度を確定させる為に車体へ装着する事にしました。

サスに求めた物と見た目のスタイル、予算から消去法で探したら、コレになりました。

TAKEGAWA製減衰、車高調整付きサスペンション。

使ってる友人も居なかったので未知数でしたがネットから情報を探ると幾つか出てきた。

『TAKEGAWA製の減衰調整付きは硬い』らしい。

話半分だとしても、数件同じ内容を見つけたから何かしらの根拠はあるだろうと。

どれくらい硬いのかは分からないけど、とりあえず自分で使ってみるしかない。

フロントフォークはある程度の方向性を自分で作り出せるし、リアサスの性格を軸にしないと始まらない。

先日、一度だけ装着を試みてみたが、オリジナル装着のピロリンクロッドが干渉する為に純正戻しにしてその日は諦めた。

ピロリンクロッドの構築1号車は自分のAPE。

そして、その改良版が友人、我流儀氏のAPE。

今回はその改良版へのバージョンアップ。

必要になった物がコレ。

ピロリンクロッドの片側がフレームから出ている取付けステーの外に移動するので、ボルト類は新調しました。

近くにネジ屋が無くて入手は大変でした。

売っているとこがあっても、長さが100mmを越えるとなかなかおいていない。

黒いアルマイトのカラーは毎度お馴染みのK-conから。

部品を交換する度に、色味が変わって車体がギラギラするのは頂けない。

厚みも種類が豊富なので助かります。

昔は、いちいちパイプを買って切っては色塗りと大変でした。

良い時代になったなぁ…(遠い目

なんとサス取付けを諦めたその日、夜に交換しようとしたのが間違い。

組み直した時にリンク本体の向きを間違えて付けて車高が下がりました。

見る人が見るとバレるので、突っ込まれる前に明かしておきましょう(笑)

ジャッキ代わりになる物がなくて友人が車体をさせえてくれている中で作業したので私も焦ってしまい見間違いしたようです。

こういうのはやはり落ち着いている時に限ると再確認した出来事でした。

再確認。

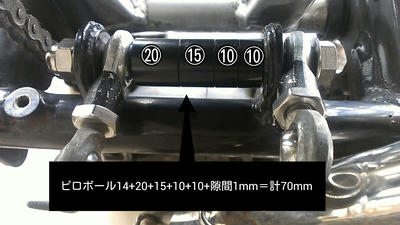

ピロリンクロッド間、取付け前後ボルト芯芯で測る。

53.0mm。

ピロでリンクロッドを構成した場合、これ以上短く作る事は構造的に不可能です。

これが最短となります。

純正リンクロッドは65mm。

最初に自分用に作ったピロリンクロッドの装着状態は以下の様子。

おっと。

いろいろ付けちゃう前に1年分の汚れを清掃。

よくある潤滑スプレーを吹きつけてゴシゴシ。

イジっていて手がベトベトになっていくのはつまらないミスを誘発しやすくなるので綺麗にねっ。

磨くことで、予期してなかったトラブルの発見に繋がり、早めの発見が修理コストを下げてくれるので一石二鳥。

フレームまわりのクラックやボルト緩み、ショートの原因となる配線のチョロ剥げなどはこういう点検で見つけられます。

新たに付け直したピロリンクロッドです。

丁度、ピロ一本分左右に広がって逃げています。

これで、サスのダンパーユニットが太った分を避けた形になりました。

友人の我流儀氏の車両に施したのと同じ仕様です。

違うのはリンクロッドの長さと車高くらい。

よーし!これでサスペンションユニットやスイングアームとのクリアランスが確保出来ました!

サスが付くどー!!

外したリンク部品も清掃済み。

乗っているよりも作っている時間のほうが長いくらいで、あまり乗っていないにも関わらず、リンクはジャリジャリです。

うーん、そのうちカバーになる物でも作ろうかしら。

この辺も滑らかに動作してくれないと、折角のサスペンションが台無し。

初めて使うこのサスをしっかりと感じたいので、グリースアップも丁寧にやっておきます。

いつもは手抜きでカバーもしてないのでエンジンのクランクケースも少し粉が吹いてきたような感じになってました。

しっかりと磨く為に邪魔なキャブレターも外したついでにクリーニング。

バラバラにしてもPC20は造りが簡単で楽だな~(^_^)/

キャブレタークリーナーの泡タイプをチャンバーカップにたんまりと吹いてジェット類やフロート等も入浴して頂きます(笑)

ちょっと漬けてカーボンやガソリン痕も綺麗にね。

もちろん、ベンチュリーやガソリン、エアー経路もキャブレタークリーナーを。

キャブボディの表面もベタベタになりがちなので、軽くブラシでこする。

パーツクリーナーで洗流し。

ゴムパッキンにパーツクリーナーやキャブレタークリーナーを吸わせないようにして組み上げ。

うーん!新品同様(^_^)v

フロート高さも問題なし。

メインジェットだけ夏用に90番。

でも、そろそろニードルホルダーとニードルだけでいいから新品にしたいなぁ。

意外と減るんだよね、知らず知らずと。

ニードルクリップは3段目。

調整用のニードルシムは今回はとりあえずナシのまま。

後日、入れるかもだけど。

ファンネルはシフトアップ製。

正直、良いとは思わない。

PC用なんだけど、自分のエンジンとはあまり合わない。

買いに行ったらこれしか選択肢がなくて買ったんだけども。

多分にTAKEGAWA製のカールしたもっとファンネルが絞られた物のほうが良い気がする。

あっちのほうが断然安いしね。

三段に芋ネジでスライド調節が出来たって長くすると調子は最悪。

POSHの昔からあるラッパ型のほうが全然合う。

シフトアップの径が大きくて流速上がらないっぽい。

それ

話はこの辺にして…。

まだ、組み上がってない画像ですが、リアサスペンションがよく見えるので、交換作業は完了です(^_^)/

画像で見ても分かると思いますが、1Gではサスユニットがかなりギリギリまでピボット寄りになっていますが、クリアランスは確保できています。

そして、1名乗車の1G'ではスイングアームのサスが通るスクエアのセンターにユニットが移動してきます。

いい位置です。

目一杯動いても、これならどこにも当たらないでしょう。

ちゃんとしたインプレッションはフロントフォーク改良後だけれど、全部組み付けて家の周りでちょい乗り。

?

あれ?

確かにスプリングレートは取説にある最弱だけれど…

どこが硬いのよッ!!

(#・∀・)

サスとオイルのインプレほど当てにならないものだね。

スプリングレート最弱、減衰ダイヤル最弱から8段目。

(全部でノッチ調整17段ある。つまり真ん中くらい)

ヘタった純正よりかはしっかりしてる。

だけど、かなり柔らかい、でもしなやか。

ダイヤル8段目だと、スプリングが負けてる。

しかし、ライントレースは素直。

ちゃんとタイトに持っていける。

んー、でもフワフワ過ぎだ(笑)

フロントスプリングレートも少し上げなくては。

新品純正よりも少し柔らかく感じるリアスプリング。

純正はレート固定だから、最弱だとそれを下回る様子。

バンク中もフロントが安定しないでシーソーみたい。

リアの突き上げ感はこの時点ではナシ。

リアストローク多すぎ。

リアレート上げたら、フロントスプリング完全に負けちゃうかも?

リアは柔らかいけれど、現状のフロントよりかなりマシ。

腰がある印象。

これはちょっと楽しみになった。

リアスプリングレート上げたら、良いバランスが見つかりそうな予感がする。

実は現状前後でBS601タイヤ。

しかもかなり古い物。

コンパウンドの食いつきがここの所、相当に落ちてきた。

何をどうしても滑る(^_^;)

折角、前後サスが良くなったのに残念ながら、フィードバックに乏しいです。

これがなるべく乗らない理由なんだけども、サスペンション前後決まったらカウル放ってでもタイヤ買っちゃうなコレ〜(笑)

安くて凄いハイグリップじゃなくても良いから、交換したい。

とりあえず、そこそこでまともにグリップするヤツ。

次はどこのタイヤにしようかな〜。

あー!! 急にツーリング行きたくなるー!! (^_^;)

買ってから数ヶ月放ったらかし(笑)

とはいえ、装着したくなかった訳ではないんです。

リアサスに施したい事が幾つかあったからなんですが、それはまたそのうちにって事で見送り。

とりあえず、リアカウルとシートの角度を確定させる為に車体へ装着する事にしました。

サスに求めた物と見た目のスタイル、予算から消去法で探したら、コレになりました。

TAKEGAWA製減衰、車高調整付きサスペンション。

使ってる友人も居なかったので未知数でしたがネットから情報を探ると幾つか出てきた。

『TAKEGAWA製の減衰調整付きは硬い』らしい。

話半分だとしても、数件同じ内容を見つけたから何かしらの根拠はあるだろうと。

どれくらい硬いのかは分からないけど、とりあえず自分で使ってみるしかない。

フロントフォークはある程度の方向性を自分で作り出せるし、リアサスの性格を軸にしないと始まらない。

先日、一度だけ装着を試みてみたが、オリジナル装着のピロリンクロッドが干渉する為に純正戻しにしてその日は諦めた。

ピロリンクロッドの構築1号車は自分のAPE。

そして、その改良版が友人、我流儀氏のAPE。

今回はその改良版へのバージョンアップ。

必要になった物がコレ。

ピロリンクロッドの片側がフレームから出ている取付けステーの外に移動するので、ボルト類は新調しました。

近くにネジ屋が無くて入手は大変でした。

売っているとこがあっても、長さが100mmを越えるとなかなかおいていない。

黒いアルマイトのカラーは毎度お馴染みのK-conから。

部品を交換する度に、色味が変わって車体がギラギラするのは頂けない。

厚みも種類が豊富なので助かります。

昔は、いちいちパイプを買って切っては色塗りと大変でした。

良い時代になったなぁ…(遠い目

なんとサス取付けを諦めたその日、夜に交換しようとしたのが間違い。

組み直した時にリンク本体の向きを間違えて付けて車高が下がりました。

見る人が見るとバレるので、突っ込まれる前に明かしておきましょう(笑)

ジャッキ代わりになる物がなくて友人が車体をさせえてくれている中で作業したので私も焦ってしまい見間違いしたようです。

こういうのはやはり落ち着いている時に限ると再確認した出来事でした。

再確認。

ピロリンクロッド間、取付け前後ボルト芯芯で測る。

53.0mm。

ピロでリンクロッドを構成した場合、これ以上短く作る事は構造的に不可能です。

これが最短となります。

純正リンクロッドは65mm。

最初に自分用に作ったピロリンクロッドの装着状態は以下の様子。

おっと。

いろいろ付けちゃう前に1年分の汚れを清掃。

よくある潤滑スプレーを吹きつけてゴシゴシ。

イジっていて手がベトベトになっていくのはつまらないミスを誘発しやすくなるので綺麗にねっ。

磨くことで、予期してなかったトラブルの発見に繋がり、早めの発見が修理コストを下げてくれるので一石二鳥。

フレームまわりのクラックやボルト緩み、ショートの原因となる配線のチョロ剥げなどはこういう点検で見つけられます。

新たに付け直したピロリンクロッドです。

丁度、ピロ一本分左右に広がって逃げています。

これで、サスのダンパーユニットが太った分を避けた形になりました。

友人の我流儀氏の車両に施したのと同じ仕様です。

違うのはリンクロッドの長さと車高くらい。

よーし!これでサスペンションユニットやスイングアームとのクリアランスが確保出来ました!

サスが付くどー!!

外したリンク部品も清掃済み。

乗っているよりも作っている時間のほうが長いくらいで、あまり乗っていないにも関わらず、リンクはジャリジャリです。

うーん、そのうちカバーになる物でも作ろうかしら。

この辺も滑らかに動作してくれないと、折角のサスペンションが台無し。

初めて使うこのサスをしっかりと感じたいので、グリースアップも丁寧にやっておきます。

いつもは手抜きでカバーもしてないのでエンジンのクランクケースも少し粉が吹いてきたような感じになってました。

しっかりと磨く為に邪魔なキャブレターも外したついでにクリーニング。

バラバラにしてもPC20は造りが簡単で楽だな~(^_^)/

キャブレタークリーナーの泡タイプをチャンバーカップにたんまりと吹いてジェット類やフロート等も入浴して頂きます(笑)

ちょっと漬けてカーボンやガソリン痕も綺麗にね。

もちろん、ベンチュリーやガソリン、エアー経路もキャブレタークリーナーを。

キャブボディの表面もベタベタになりがちなので、軽くブラシでこする。

パーツクリーナーで洗流し。

ゴムパッキンにパーツクリーナーやキャブレタークリーナーを吸わせないようにして組み上げ。

うーん!新品同様(^_^)v

フロート高さも問題なし。

メインジェットだけ夏用に90番。

でも、そろそろニードルホルダーとニードルだけでいいから新品にしたいなぁ。

意外と減るんだよね、知らず知らずと。

ニードルクリップは3段目。

調整用のニードルシムは今回はとりあえずナシのまま。

後日、入れるかもだけど。

ファンネルはシフトアップ製。

正直、良いとは思わない。

PC用なんだけど、自分のエンジンとはあまり合わない。

買いに行ったらこれしか選択肢がなくて買ったんだけども。

多分にTAKEGAWA製のカールしたもっとファンネルが絞られた物のほうが良い気がする。

あっちのほうが断然安いしね。

三段に芋ネジでスライド調節が出来たって長くすると調子は最悪。

POSHの昔からあるラッパ型のほうが全然合う。

シフトアップの径が大きくて流速上がらないっぽい。

それ

話はこの辺にして…。

まだ、組み上がってない画像ですが、リアサスペンションがよく見えるので、交換作業は完了です(^_^)/

画像で見ても分かると思いますが、1Gではサスユニットがかなりギリギリまでピボット寄りになっていますが、クリアランスは確保できています。

そして、1名乗車の1G'ではスイングアームのサスが通るスクエアのセンターにユニットが移動してきます。

いい位置です。

目一杯動いても、これならどこにも当たらないでしょう。

ちゃんとしたインプレッションはフロントフォーク改良後だけれど、全部組み付けて家の周りでちょい乗り。

?

あれ?

確かにスプリングレートは取説にある最弱だけれど…

どこが硬いのよッ!!

(#・∀・)

サスとオイルのインプレほど当てにならないものだね。

スプリングレート最弱、減衰ダイヤル最弱から8段目。

(全部でノッチ調整17段ある。つまり真ん中くらい)

ヘタった純正よりかはしっかりしてる。

だけど、かなり柔らかい、でもしなやか。

ダイヤル8段目だと、スプリングが負けてる。

しかし、ライントレースは素直。

ちゃんとタイトに持っていける。

んー、でもフワフワ過ぎだ(笑)

フロントスプリングレートも少し上げなくては。

新品純正よりも少し柔らかく感じるリアスプリング。

純正はレート固定だから、最弱だとそれを下回る様子。

バンク中もフロントが安定しないでシーソーみたい。

リアの突き上げ感はこの時点ではナシ。

リアストローク多すぎ。

リアレート上げたら、フロントスプリング完全に負けちゃうかも?

リアは柔らかいけれど、現状のフロントよりかなりマシ。

腰がある印象。

これはちょっと楽しみになった。

リアスプリングレート上げたら、良いバランスが見つかりそうな予感がする。

実は現状前後でBS601タイヤ。

しかもかなり古い物。

コンパウンドの食いつきがここの所、相当に落ちてきた。

何をどうしても滑る(^_^;)

折角、前後サスが良くなったのに残念ながら、フィードバックに乏しいです。

これがなるべく乗らない理由なんだけども、サスペンション前後決まったらカウル放ってでもタイヤ買っちゃうなコレ〜(笑)

安くて凄いハイグリップじゃなくても良いから、交換したい。

とりあえず、そこそこでまともにグリップするヤツ。

次はどこのタイヤにしようかな〜。

あー!! 急にツーリング行きたくなるー!! (^_^;)

PR

いつもは少し早めに材料を調達しておくのですが、急に製作スピードを上げたのでストック部材が底をついてしまいました。

月も変わったので、まとめて買い出しに。

先月にオイル交換だけをしたフロントフォーク。

シール一式を忘れたと思い、新品を使わなかったのは結果的に正解となりました。

オイルが馴染んでくると交換当初は硬く感じた動きもかなりスムーズになり、インプレッションも変わってきました。

結果から言えば、やはりシートパイプのオリフィス径が大きすぎてフォークが伸びるのが早いです(笑)

ブレーキを残してもクリップにつく前にピョコン。

すぐに車体が起き上がって何とも乗りにくい(^_^;)

アンダーになるから、バンクで曲げると純正ステップがアッという間に路面とコンニチハ。

フォークスプリングはドラムブレーキ仕様の純正品なのでかなり柔らかいですが、わりと柔らかめでフロントが動く方向が好みなので現状のままで良いような気がしました。

しかし、減衰力は足りていないようです。

現在の使用のフォークオイルの油面を上げると突き上げ感がこれ以上に増しそうだし、方向性自体に疑問。

動きに対する柔らかさ自体は現状のまま、ストロークスピードを落としたい。

もちろん、戻るスピードもゆっくりになる。

今更な感じはありますが、オリフィス径の小さなNSR-miniのシートパイプを起用する事にしました。

シートパイプとロックピースをNSR-mini、シートパイプリングをNS-1で購入しました。

これで、進入からクリップ、立ち上がりまでのフォークのキャスターコントロールが幾らか楽になります。

シムバルブもついてないmini用フォークなので、細い動きは作り出せないけれど、これでもストロークスピードがはほぼ一定ながらも変えられるのでそこが妥協点でしょうか。

どっかの後入れシムバルブとか欲しいけど買えない(笑)

ホンダのmini用のフォークインナー外径には30パイのNSR&NSF系と31パイのAPE&XR&NS-1&Jazz系があるのは今や誰でも知ってる事だと思います。

外径は違ってもトップキャップボルトは径が同じで共用ですね。

これも有名な話し。

マイえいぷもHRCのNSR-miniイニシャルアジャスターがすでに入ってます。

イニシャルかけてないので使ってませんけど(笑)

まあ、今のところ完璧にオシャレパーツ(^_^;)

見比べて検討したら、造りが一番良くてしかも一番安いので採用。

これと同じようにシートパイプのリングも部品番号が同じなので、ぶっちゃけ同じだと分かっている車種なら何のでもいいという訳です。

たまたま練馬ナップスの部品注文コーナーでNS-1のパーツリストが探しやすかったというだけです(笑)

カラーパイプの購入が一本なのは、NSR-miniのシートパイプがAPEに比べて20mmほど短い為です。

イニシャルアジャスターがあと15mmほどかけられるのですが少し足らないので、カットして使う予定。

それ以外のパーツはフォークが2本なので当然2個ずつね(笑)

シートパイプリングやロックピースは多くの車種と共用。

厳密にはテーパー長さや角度も違い、インナー側のテーパー角も違いますがそこまでフォークを使わない(ハードブレーキで底突きするほどの状態なら問題有り)ので問題が出る事はまず無い。

(ロックピース内径が同じでも長さが違うとオリフィスを塞ぐ物もあるので、そこは注意。

やったことはありませんが、フロントサスがリジットになるとか、縮んだまま戻らないとか聞きます(笑)

全部は把握してないのですが、画像にある車種はシートパイプリングとロックピースに関して部品番号が同じであると確認が取れています。

ケースアウターの下から入るボルトと銅シールワッシャーに関しては汎用品なので特記無し。

部番で見るとAPEもCB400SFも同じだったりする。

ちなみにキャップボルト8mmで、首下ネジ長22mmです。

首下ネジ長30mmまでは、NSR-miniシートパイプ下側のオリフィスを塞ぐ事はないので汎用ボルトでも大丈夫っぽい。

25mm長さなら影響なく使えます。

どうでも良い事だけど、昔ってこのボルト、純正パーツにはネジロック塗布されたものではなかったでしたっけ?なんて思った。

今回、久しぶりに頼んだら、来たのはネジロックが付いてない普通のボルト。

コスト削減でなくなったのかな?

自分で塗れってことなんかな(^_^;)

あるから無問題だけどね。

オイルとシールも揃いましたし、内部部品も揃ったのであとは交換するだけ。

楽しみです。

31パイフォークインナーの中でNS-1の物が一番短いのですが、とりあえずはAPEインナーでオイルレベルなどのデータを取り、ブレーキのディスク化の時に活かすとします。

前愛車のNS-1、友人のAPE、XRのフロントエンドオーバーホール時に部品の計測をやっておいたのも活きてきますね。

フロント、リアサスとやり、前後を合わせてエンジン再調整、そしてまた前後サス確認とちょこちょことやっていく予定です。

手元のノートに殴り書きした部品達の計測数値もいつか整理して一覧にしてみたい。

お次はカウル材料。

もう、部品じゃない。

全部、素材だよコレ。

大きな鉄板はカウルの裏蓋とディテール追加の背もたれ部へ。

アルミのコの字アングルはナンバーのサブステー。

黒いゴツいステーは板金カウルのたわみ防止、裏蓋受けのステー。

アルミパイプと真鍮棒はナンバーステーの一部です。

ステンレス棒は先で使う予定の自作工具。

アルミ角棒はナンバーステー基部。

そして、最後のアルミたたみ押さえの板はナンバーのサブステーにそれぞれ化けていきます。

まるで何がどうなるかはこの時点では想像が出来ないとは思いますが、お楽しみに(^_^)/

自分としては過去にも使った事のある部材で実績があるので安心して使えます。

特に畳押さえはね(え

あとは、リアサス取り付けに必要なリンクロッド改良案用のパーツ。

暫く前に友人の我流儀さんの仕様と同様になります。

私のは車高を上げる為にリンクロッドをピロボールにしてあるのですが、プロトタイプなのでちょっと取り回しが違うのでした(笑)

サスが終わってからですが、カウル支持のシートレールの補強ステー達です。

その他にも、リンクロッド部品とか。

買い物したついでに、我流儀さんのリアインナーフェンダーを取り付けた時に足りなかったHラバーも入手!

6mmボルトが通るラバーだと汎用品では外径が20mmと大きいんです。

それは余りにも大きすぎて格好が悪いという事で見送りにしていた部分。

キタコのK-conて本当に便利だなー。

これはなんと外径14mm。

カラーとワッシャーが付属なのですが、カラー厚みで調整された5mm用と6mm用のカラーワッシャーがそれぞれに付いてくるという痒いところに手が届く仕様!

これで黒い焼付け塗装の超低頭、平頭ヘキサゴンボルトでスマートに装着できます!

明日、モノタロウで注文したピロボールが届いたら、どこからでも作れます!

今月もガツガツ行くぞ~い!

(^_^)v

月も変わったので、まとめて買い出しに。

先月にオイル交換だけをしたフロントフォーク。

シール一式を忘れたと思い、新品を使わなかったのは結果的に正解となりました。

オイルが馴染んでくると交換当初は硬く感じた動きもかなりスムーズになり、インプレッションも変わってきました。

結果から言えば、やはりシートパイプのオリフィス径が大きすぎてフォークが伸びるのが早いです(笑)

ブレーキを残してもクリップにつく前にピョコン。

すぐに車体が起き上がって何とも乗りにくい(^_^;)

アンダーになるから、バンクで曲げると純正ステップがアッという間に路面とコンニチハ。

フォークスプリングはドラムブレーキ仕様の純正品なのでかなり柔らかいですが、わりと柔らかめでフロントが動く方向が好みなので現状のままで良いような気がしました。

しかし、減衰力は足りていないようです。

現在の使用のフォークオイルの油面を上げると突き上げ感がこれ以上に増しそうだし、方向性自体に疑問。

動きに対する柔らかさ自体は現状のまま、ストロークスピードを落としたい。

もちろん、戻るスピードもゆっくりになる。

今更な感じはありますが、オリフィス径の小さなNSR-miniのシートパイプを起用する事にしました。

シートパイプとロックピースをNSR-mini、シートパイプリングをNS-1で購入しました。

これで、進入からクリップ、立ち上がりまでのフォークのキャスターコントロールが幾らか楽になります。

シムバルブもついてないmini用フォークなので、細い動きは作り出せないけれど、これでもストロークスピードがはほぼ一定ながらも変えられるのでそこが妥協点でしょうか。

どっかの後入れシムバルブとか欲しいけど買えない(笑)

ホンダのmini用のフォークインナー外径には30パイのNSR&NSF系と31パイのAPE&XR&NS-1&Jazz系があるのは今や誰でも知ってる事だと思います。

外径は違ってもトップキャップボルトは径が同じで共用ですね。

これも有名な話し。

マイえいぷもHRCのNSR-miniイニシャルアジャスターがすでに入ってます。

イニシャルかけてないので使ってませんけど(笑)

まあ、今のところ完璧にオシャレパーツ(^_^;)

見比べて検討したら、造りが一番良くてしかも一番安いので採用。

これと同じようにシートパイプのリングも部品番号が同じなので、ぶっちゃけ同じだと分かっている車種なら何のでもいいという訳です。

たまたま練馬ナップスの部品注文コーナーでNS-1のパーツリストが探しやすかったというだけです(笑)

カラーパイプの購入が一本なのは、NSR-miniのシートパイプがAPEに比べて20mmほど短い為です。

イニシャルアジャスターがあと15mmほどかけられるのですが少し足らないので、カットして使う予定。

それ以外のパーツはフォークが2本なので当然2個ずつね(笑)

シートパイプリングやロックピースは多くの車種と共用。

厳密にはテーパー長さや角度も違い、インナー側のテーパー角も違いますがそこまでフォークを使わない(ハードブレーキで底突きするほどの状態なら問題有り)ので問題が出る事はまず無い。

(ロックピース内径が同じでも長さが違うとオリフィスを塞ぐ物もあるので、そこは注意。

やったことはありませんが、フロントサスがリジットになるとか、縮んだまま戻らないとか聞きます(笑)

全部は把握してないのですが、画像にある車種はシートパイプリングとロックピースに関して部品番号が同じであると確認が取れています。

ケースアウターの下から入るボルトと銅シールワッシャーに関しては汎用品なので特記無し。

部番で見るとAPEもCB400SFも同じだったりする。

ちなみにキャップボルト8mmで、首下ネジ長22mmです。

首下ネジ長30mmまでは、NSR-miniシートパイプ下側のオリフィスを塞ぐ事はないので汎用ボルトでも大丈夫っぽい。

25mm長さなら影響なく使えます。

どうでも良い事だけど、昔ってこのボルト、純正パーツにはネジロック塗布されたものではなかったでしたっけ?なんて思った。

今回、久しぶりに頼んだら、来たのはネジロックが付いてない普通のボルト。

コスト削減でなくなったのかな?

自分で塗れってことなんかな(^_^;)

あるから無問題だけどね。

オイルとシールも揃いましたし、内部部品も揃ったのであとは交換するだけ。

楽しみです。

31パイフォークインナーの中でNS-1の物が一番短いのですが、とりあえずはAPEインナーでオイルレベルなどのデータを取り、ブレーキのディスク化の時に活かすとします。

前愛車のNS-1、友人のAPE、XRのフロントエンドオーバーホール時に部品の計測をやっておいたのも活きてきますね。

フロント、リアサスとやり、前後を合わせてエンジン再調整、そしてまた前後サス確認とちょこちょことやっていく予定です。

手元のノートに殴り書きした部品達の計測数値もいつか整理して一覧にしてみたい。

お次はカウル材料。

もう、部品じゃない。

全部、素材だよコレ。

大きな鉄板はカウルの裏蓋とディテール追加の背もたれ部へ。

アルミのコの字アングルはナンバーのサブステー。

黒いゴツいステーは板金カウルのたわみ防止、裏蓋受けのステー。

アルミパイプと真鍮棒はナンバーステーの一部です。

ステンレス棒は先で使う予定の自作工具。

アルミ角棒はナンバーステー基部。

そして、最後のアルミたたみ押さえの板はナンバーのサブステーにそれぞれ化けていきます。

まるで何がどうなるかはこの時点では想像が出来ないとは思いますが、お楽しみに(^_^)/

自分としては過去にも使った事のある部材で実績があるので安心して使えます。

特に畳押さえはね(え

あとは、リアサス取り付けに必要なリンクロッド改良案用のパーツ。

暫く前に友人の我流儀さんの仕様と同様になります。

私のは車高を上げる為にリンクロッドをピロボールにしてあるのですが、プロトタイプなのでちょっと取り回しが違うのでした(笑)

サスが終わってからですが、カウル支持のシートレールの補強ステー達です。

その他にも、リンクロッド部品とか。

買い物したついでに、我流儀さんのリアインナーフェンダーを取り付けた時に足りなかったHラバーも入手!

6mmボルトが通るラバーだと汎用品では外径が20mmと大きいんです。

それは余りにも大きすぎて格好が悪いという事で見送りにしていた部分。

キタコのK-conて本当に便利だなー。

これはなんと外径14mm。

カラーとワッシャーが付属なのですが、カラー厚みで調整された5mm用と6mm用のカラーワッシャーがそれぞれに付いてくるという痒いところに手が届く仕様!

これで黒い焼付け塗装の超低頭、平頭ヘキサゴンボルトでスマートに装着できます!

明日、モノタロウで注文したピロボールが届いたら、どこからでも作れます!

今月もガツガツ行くぞ~い!

(^_^)v

かなり組み上がってきたカウルなんですが、まだまだ長い道程です。

板金カウルの中にレールとテールユニットの接続ベース板を付けたら、すぐにでも合体可能かと思えたのですが、車体に合わせているうちにいろいろと発見がありました。

板金カウルが左右非対称である事は何度か告白していると思いますが、その弊害がこのタイミングでまた現れましたー、あ〜

テールをユニット化して車体後部から眺めていると…アララ?!

車体中心軸に対して水平じゃない!

前に仮合わせした時はちゃんとなってたんだけどな〜?

忘れたけど、左右どちらかに少し…うんにゃ、あからさまに回って傾いてやがる!

ぬおー!!

このまま、付けるくらいなら捨てるわ。

いや、それも無理だな(TдT)

なんとか、また誤魔化すんだ!

眺めて観察する事、数分…。

原因はココか…( ´Д`)=3

なんとかなりそうだな。

調整という名の誤魔化しオンパレード、もう突っ切るしかねぇ。

圧倒的に技術足りてないんだからしゃーない(笑)

笑って押し切ろうっと。

そんなこんなで、検査して見るとこ見てってまたやる事増えてるし。

そうそう、まだ他にも根本的な解決をみていない問題がある。

それは、バランス。

後ろからみるとめっさカッコイイ!(自画自賛

でもね、それ以外の方向から見るとなんだか酷く格好が悪いんですよ。

いつもはカウルだけを抱えてイジっているから、単体では特に悪い点は見つからない。

むしろ、かなりイケてる(自分的には)

全体としてのバランスが悪いようだ。

恥ずかしいというか、もうね酷い。

これまであまり、見せずにいた真横の画像がコチラ。

●ヤミーさんの十戒

・テールが後輪よりうしろに出てはいけない。

・テールはタンクより高くあるべし。

・意匠としての品格を忘れてはならない。

・オリジナリティに溢れスタイリッシュである事。

・優雅なラインで、かつシャープなエッジを有する事。

・いらん要素を一つ入れる事w

・全くもってエイプに見えない事w(え

・全体、部分を問わず作れる限り買わない事。

・技術的な進歩と努力を楽しむ事。

・諦めない事w

作り始める時の誓いというか、縛りというか(笑)

後半5つくらいはもう、カウルとなんも関係ないのだけど(^_^;)

タンクはカバーでFRP製です。

さすがにこれは買いました。

作れなくはないけど、予算的にフロントブレーキディスク化とか楽勝で出来ちゃう予算が今は無理( ・`ω・´)

このタンクカバー、純正タンクよりとても大きいんです。

ニーグリップも出来て、フィット感が良いから気にいってますが、約75mmほど後ろに長い。

本来であれば、同メーカーのレーサータイプのFRPシートカウルでなければ、他に使えるシートが無いというシロモノ。

今ついている純正シートは随分前に前端部を切り落としてあります。

板金カウルは作り始める時に購入した鉄板のサイズに限定されたのもガウルが小さめになった理由です。

CBR1100RRのテールが格好良く思えてそれっぽくを目指したのが始まりでした。

そんな影響もあり、小さめに短くまとまったのがこの現状なのです。

そういう経緯で形になりはしましたが、このタンクとの相性としては形や大きさのバランスを再考する余地があるようです。

以前にカウルの一部を溶接して貰った方から

『横はどうするの?』

『被せてるところのシート生地擦れて破れそ』

との指摘を頂いていました。

確かに、内部にシートレールを延長新設しても、その先端で止めただけでは動いて擦れてしまう。

それ以前に、被せ物としでの印象を拭えないという問題もある。

それはずっと頭の隅に残っていて避けられない課題としてありました。

その解決策を考えていこうというのが今回のテーマ。

我ながら前置き長過ぎ(笑)

●どうやって格好良くするか、までの流れ

・シートカウル全体を作るのは大変過ぎる。

・金属製カウルなので最終的に重量がかさむ。

・更にお尻がすぐに痛くなる薄いシートは嫌。

・軽く乗り心地の良い純正シートを使い、改良する事でコスト減、作業量減としながらスタイルも確保する。

・垂れ下がった純正シートのサイド部の下辺をカットし、上下厚みを取りつつ、ロングツーリングもこなせる乗り心地を残す。

・シート形状とタンクのつながりを考えて改良し、乗車時のホールド感をリファインする。

・素材の変更で乗り心地も維持しつつ、程よく硬さを上げて腰に車体から伝わるフィードバックを増やす?、

さて、考えもまとまりました。

まずは、改良の手始めになる大筋を見極める為に、ガムテープを貼り付けて目に見える形に。

斜線部分を切り落とし。

▼第一案

なんとなしに、線を引いてはみましたが、どうもイマイチ。

カウルのラインに従って延長ラインを考えてみた。

板金カウルの塊感やシャープさは良いが、前後方向の長さはさほど変わらない印象。

やはり、シートが長く、カウルは短い。

カウルは前後に短い為、上下の厚みに目が行く。

厚ぼったく見えてボツ。

カウル高さが目立つ為か、被せてる感じが際立つ。

▼第二修正案

カウルサイドを長めに延長してスタイリッシュかつ、タンクカバーに負けないボリューム感を出してみる。

シートは薄く、カウルは長くなり、重ねる事でスタイリッシュさもある。

かなり、良くなってきた。

これをベースに考えていこう。

仲間内にも意見、感想、提案を募集したところ、そんなに悪くはない様子♪

出来の酷いコラージュ画像だけど、全体イメージはこんな感じに。

微妙なラインの違いで印象が変わるようです。

カウル関係もやりながら、リアサスの交換とリンクロッドの改良も済ませないとディメンションの変更が見え方を左右するんでしょうね。

それが先か。

足廻りのベースセットアップを急がないとカウル作業が止まってしまいますね。

純正シートにカウルを付けたり外したりしていたら、メタルパテのJBウェルドが剥がれた…(TдT)

それもまあ、予定通りだったりする。

以前に使ったGM-8300のほうが接着力は上ですね。

付け外しでカウルをたわませる事、100回を上回っているからそろそろかと思っていました。

まさに、3歩進んで2歩下がるですね。

大丈夫です。

速度は1km/hでも、トルクは30tダンプですから私。

ぐいぐいと頑張ります。

板金カウルの中にレールとテールユニットの接続ベース板を付けたら、すぐにでも合体可能かと思えたのですが、車体に合わせているうちにいろいろと発見がありました。

板金カウルが左右非対称である事は何度か告白していると思いますが、その弊害がこのタイミングでまた現れましたー、あ〜

テールをユニット化して車体後部から眺めていると…アララ?!

車体中心軸に対して水平じゃない!

前に仮合わせした時はちゃんとなってたんだけどな〜?

忘れたけど、左右どちらかに少し…うんにゃ、あからさまに回って傾いてやがる!

ぬおー!!

このまま、付けるくらいなら捨てるわ。

いや、それも無理だな(TдT)

なんとか、また誤魔化すんだ!

眺めて観察する事、数分…。

原因はココか…( ´Д`)=3

なんとかなりそうだな。

調整という名の誤魔化しオンパレード、もう突っ切るしかねぇ。

圧倒的に技術足りてないんだからしゃーない(笑)

笑って押し切ろうっと。

そんなこんなで、検査して見るとこ見てってまたやる事増えてるし。

そうそう、まだ他にも根本的な解決をみていない問題がある。

それは、バランス。

後ろからみるとめっさカッコイイ!(自画自賛

でもね、それ以外の方向から見るとなんだか酷く格好が悪いんですよ。

いつもはカウルだけを抱えてイジっているから、単体では特に悪い点は見つからない。

むしろ、かなりイケてる(自分的には)

全体としてのバランスが悪いようだ。

恥ずかしいというか、もうね酷い。

これまであまり、見せずにいた真横の画像がコチラ。

●ヤミーさんの十戒

・テールが後輪よりうしろに出てはいけない。

・テールはタンクより高くあるべし。

・意匠としての品格を忘れてはならない。

・オリジナリティに溢れスタイリッシュである事。

・優雅なラインで、かつシャープなエッジを有する事。

・いらん要素を一つ入れる事w

・全くもってエイプに見えない事w(え

・全体、部分を問わず作れる限り買わない事。

・技術的な進歩と努力を楽しむ事。

・諦めない事w

作り始める時の誓いというか、縛りというか(笑)

後半5つくらいはもう、カウルとなんも関係ないのだけど(^_^;)

タンクはカバーでFRP製です。

さすがにこれは買いました。

作れなくはないけど、予算的にフロントブレーキディスク化とか楽勝で出来ちゃう予算が今は無理( ・`ω・´)

このタンクカバー、純正タンクよりとても大きいんです。

ニーグリップも出来て、フィット感が良いから気にいってますが、約75mmほど後ろに長い。

本来であれば、同メーカーのレーサータイプのFRPシートカウルでなければ、他に使えるシートが無いというシロモノ。

今ついている純正シートは随分前に前端部を切り落としてあります。

板金カウルは作り始める時に購入した鉄板のサイズに限定されたのもガウルが小さめになった理由です。

CBR1100RRのテールが格好良く思えてそれっぽくを目指したのが始まりでした。

そんな影響もあり、小さめに短くまとまったのがこの現状なのです。

そういう経緯で形になりはしましたが、このタンクとの相性としては形や大きさのバランスを再考する余地があるようです。

以前にカウルの一部を溶接して貰った方から

『横はどうするの?』

『被せてるところのシート生地擦れて破れそ』

との指摘を頂いていました。

確かに、内部にシートレールを延長新設しても、その先端で止めただけでは動いて擦れてしまう。

それ以前に、被せ物としでの印象を拭えないという問題もある。

それはずっと頭の隅に残っていて避けられない課題としてありました。

その解決策を考えていこうというのが今回のテーマ。

我ながら前置き長過ぎ(笑)

●どうやって格好良くするか、までの流れ

・シートカウル全体を作るのは大変過ぎる。

・金属製カウルなので最終的に重量がかさむ。

・更にお尻がすぐに痛くなる薄いシートは嫌。

・軽く乗り心地の良い純正シートを使い、改良する事でコスト減、作業量減としながらスタイルも確保する。

・垂れ下がった純正シートのサイド部の下辺をカットし、上下厚みを取りつつ、ロングツーリングもこなせる乗り心地を残す。

・シート形状とタンクのつながりを考えて改良し、乗車時のホールド感をリファインする。

・素材の変更で乗り心地も維持しつつ、程よく硬さを上げて腰に車体から伝わるフィードバックを増やす?、

さて、考えもまとまりました。

まずは、改良の手始めになる大筋を見極める為に、ガムテープを貼り付けて目に見える形に。

斜線部分を切り落とし。

▼第一案

なんとなしに、線を引いてはみましたが、どうもイマイチ。

カウルのラインに従って延長ラインを考えてみた。

板金カウルの塊感やシャープさは良いが、前後方向の長さはさほど変わらない印象。

やはり、シートが長く、カウルは短い。

カウルは前後に短い為、上下の厚みに目が行く。

厚ぼったく見えてボツ。

カウル高さが目立つ為か、被せてる感じが際立つ。

▼第二修正案

カウルサイドを長めに延長してスタイリッシュかつ、タンクカバーに負けないボリューム感を出してみる。

シートは薄く、カウルは長くなり、重ねる事でスタイリッシュさもある。

かなり、良くなってきた。

これをベースに考えていこう。

仲間内にも意見、感想、提案を募集したところ、そんなに悪くはない様子♪

出来の酷いコラージュ画像だけど、全体イメージはこんな感じに。

微妙なラインの違いで印象が変わるようです。

カウル関係もやりながら、リアサスの交換とリンクロッドの改良も済ませないとディメンションの変更が見え方を左右するんでしょうね。

それが先か。

足廻りのベースセットアップを急がないとカウル作業が止まってしまいますね。

純正シートにカウルを付けたり外したりしていたら、メタルパテのJBウェルドが剥がれた…(TдT)

それもまあ、予定通りだったりする。

以前に使ったGM-8300のほうが接着力は上ですね。

付け外しでカウルをたわませる事、100回を上回っているからそろそろかと思っていました。

まさに、3歩進んで2歩下がるですね。

大丈夫です。

速度は1km/hでも、トルクは30tダンプですから私。

ぐいぐいと頑張ります。

ブログ内検索

カテゴリー

アーカイブ