4miniエイプのDIYカスタムと5匹の愛猫ブログ 『いらん物を作るライダー』猫まみれの日々。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

新年とっくに明けましておめでとうございました…になってしまいましたが、新年一発目のブログ更新です!

え~、見に来てくださってる方にはエンジンのかかりが悪く腰が重いのを申し訳なく思うのですが、毎年だいたいこんな調子です(コラ

とうとう、えいぷ備忘録も100回越え!!

まだまだ、のんびり続きますよ!

グフフ (▼皿▼*)

さて本題。

去年末に作ったテールエンド回りの続きからです。

毎度の事ながら、新規に形にする物は全て、紙工作から始めます。

それこそ、ほとんど100円均一店で買ったような酷い工具で金属を切ったり曲げたりしているので、失敗は精神的に致命的なダメージです(笑)

なんだか、幼稚園レベルでやった事のある工作と変わらない気もしますが、これがなかなか良い予行練習になったりして本番の金属加工ではあまりミスらない結果に結びついています。

テールランプ周りを埋める板です。

いろんな所が歪んでいて実は左右均等ではないので、事前に紙工作するとどこで誤魔化して目の錯覚で同じように見えるかなんて考察もしていたりします。

まあ、見る人が見ればバレますが(^_^;)

ブログ上では画像マジックも手伝って、余計に目立たないので助かっていたりもします。

金属のほうはアルミ板の1mm。

なんの荷重もかからない部位なので、軽さと加工のし易さからの選択です。

少し大きめに切り出してある程度の形にした後、削り調整して0.5mm以下のズレで収めました。

合わせてみるとこんな感じに。

ここで、前にも使ったエポキシ系接着剤JBウエルドが再登場です。

テープで固定して混ぜた接着剤を点付け。

後日、さらに削り調整して裏側に接着剤を。

4時間ほど待って、まだ柔らかい内に余分に付いてしまった接着剤を除去。

電気カーペットを床に仕込んだ無点灯のコタツの中に放置して硬化を待ちます。

人肌以下の温度なので、ウエルド2液?の分量は同量です。

完全に固まった24時間後、ペーパー掛けへ。

この時点で、板金カウル、テールランプ、ディフーザーもどき

3点にパーツが分かれています。

そして、いよいよシートとカウルを繋ぎ、固定する為のレールの製作です。

これを作らないとカウル裏を塞ぐ裏板が作れませんし、ナンバーステーも出来ないので始めます。

使う材料はある程度の強度を期待したいので、

アルミ角パイプです。

一辺が15mmの物でホームセンターで購入。

シートにはめ込んだ板金カウルの内側を計って中に収まるように形を決めていくと、なんと1mの部材をほぼ使い切ってしまう計算に。

あ~、ホームセンターで切ってこなくてヨカッタ〜(^_^;)

持って帰るのに切ってもらおうか考えていたんですよね。

えー、アルミ角パイプは溶接でなく部分的に切って曲げて補強プレートで固定する予定です。

溶接できるなら、本当はそっちのほうが良いんですけどね。

実は、せっかく純正シート使うなら、中に生やすレールは板金カウルを外すとリアキャリアも兼ねるなんてアイデアもあったんですが、レールがキャリアらしい大きさを確保出来ないのと綺麗な外観にならないのでボツにしました。

リアキャリア化した時用のフェンダーレスに今、使用中のを使ってもわざわざ交換までしてリアキャリアを使うシーンもない気がしますし。

そして、これもお次の工程です。

前から悩んでいたシートとの接合部の問題です。

板金カウルの上面が平面すぎてどうもツマラナイというか、何か物足りない。

このままでは、座るとたわむシート皮がカウルとの隙間を作って見た目が宜しくない気がしてしまいます。

そこで計画当初、予定のなかった工程ではありますが、もう少し見た目も改善出来るディテールを追加する事にしました。

SS系の車両のシングルシートなどにはよく見かけるアレです。

簡単にありがちな形に紙工作して貼り付けてはみましたが形がイマイチですね。

シートもタンクカバーへの当たり面の形がまだ合ってないですし、シートの座り具合も座面後ろ側が盛り上がっていて長時間乗ると臀部への圧力がかかり過ぎなので、再度皮を剥がしてアンコ抜きしなければいけません。

よって、座面からカウルへ繋がる辺りはもっと反り返った形になり、カウル上面に追加した部位にはヒップパッドも作る予定にしました。

完成のあかつきには、シート皮も新調する予定。

だいぶん全体像か見えてきました。

中のカウルステーが出来ると作れる部分も増えるので、仮装着まで一気に行きたいところです。

え~、見に来てくださってる方にはエンジンのかかりが悪く腰が重いのを申し訳なく思うのですが、毎年だいたいこんな調子です(コラ

とうとう、えいぷ備忘録も100回越え!!

まだまだ、のんびり続きますよ!

グフフ (▼皿▼*)

さて本題。

去年末に作ったテールエンド回りの続きからです。

毎度の事ながら、新規に形にする物は全て、紙工作から始めます。

それこそ、ほとんど100円均一店で買ったような酷い工具で金属を切ったり曲げたりしているので、失敗は精神的に致命的なダメージです(笑)

なんだか、幼稚園レベルでやった事のある工作と変わらない気もしますが、これがなかなか良い予行練習になったりして本番の金属加工ではあまりミスらない結果に結びついています。

テールランプ周りを埋める板です。

いろんな所が歪んでいて実は左右均等ではないので、事前に紙工作するとどこで誤魔化して目の錯覚で同じように見えるかなんて考察もしていたりします。

まあ、見る人が見ればバレますが(^_^;)

ブログ上では画像マジックも手伝って、余計に目立たないので助かっていたりもします。

金属のほうはアルミ板の1mm。

なんの荷重もかからない部位なので、軽さと加工のし易さからの選択です。

少し大きめに切り出してある程度の形にした後、削り調整して0.5mm以下のズレで収めました。

合わせてみるとこんな感じに。

ここで、前にも使ったエポキシ系接着剤JBウエルドが再登場です。

テープで固定して混ぜた接着剤を点付け。

後日、さらに削り調整して裏側に接着剤を。

4時間ほど待って、まだ柔らかい内に余分に付いてしまった接着剤を除去。

電気カーペットを床に仕込んだ無点灯のコタツの中に放置して硬化を待ちます。

人肌以下の温度なので、ウエルド2液?の分量は同量です。

完全に固まった24時間後、ペーパー掛けへ。

この時点で、板金カウル、テールランプ、ディフーザーもどき

3点にパーツが分かれています。

そして、いよいよシートとカウルを繋ぎ、固定する為のレールの製作です。

これを作らないとカウル裏を塞ぐ裏板が作れませんし、ナンバーステーも出来ないので始めます。

使う材料はある程度の強度を期待したいので、

アルミ角パイプです。

一辺が15mmの物でホームセンターで購入。

シートにはめ込んだ板金カウルの内側を計って中に収まるように形を決めていくと、なんと1mの部材をほぼ使い切ってしまう計算に。

あ~、ホームセンターで切ってこなくてヨカッタ〜(^_^;)

持って帰るのに切ってもらおうか考えていたんですよね。

えー、アルミ角パイプは溶接でなく部分的に切って曲げて補強プレートで固定する予定です。

溶接できるなら、本当はそっちのほうが良いんですけどね。

実は、せっかく純正シート使うなら、中に生やすレールは板金カウルを外すとリアキャリアも兼ねるなんてアイデアもあったんですが、レールがキャリアらしい大きさを確保出来ないのと綺麗な外観にならないのでボツにしました。

リアキャリア化した時用のフェンダーレスに今、使用中のを使ってもわざわざ交換までしてリアキャリアを使うシーンもない気がしますし。

そして、これもお次の工程です。

前から悩んでいたシートとの接合部の問題です。

板金カウルの上面が平面すぎてどうもツマラナイというか、何か物足りない。

このままでは、座るとたわむシート皮がカウルとの隙間を作って見た目が宜しくない気がしてしまいます。

そこで計画当初、予定のなかった工程ではありますが、もう少し見た目も改善出来るディテールを追加する事にしました。

SS系の車両のシングルシートなどにはよく見かけるアレです。

簡単にありがちな形に紙工作して貼り付けてはみましたが形がイマイチですね。

シートもタンクカバーへの当たり面の形がまだ合ってないですし、シートの座り具合も座面後ろ側が盛り上がっていて長時間乗ると臀部への圧力がかかり過ぎなので、再度皮を剥がしてアンコ抜きしなければいけません。

よって、座面からカウルへ繋がる辺りはもっと反り返った形になり、カウル上面に追加した部位にはヒップパッドも作る予定にしました。

完成のあかつきには、シート皮も新調する予定。

だいぶん全体像か見えてきました。

中のカウルステーが出来ると作れる部分も増えるので、仮装着まで一気に行きたいところです。

PR

車で言うなら、リアバンパーに当たるパネルです。

これをテールパネルと呼んでいるのは例によって勝手な命名です(笑)

板金カウルに厚み増しのプレートを接着したのはこれを付けたかったというのが理由です。

デザインは構想としてかなり早い段階から、なんとな~くありました。

ここまでは長かったです(^_^;)

パテで失敗、予定していたテールランプがうまく入らずに剥がしてやり直し。

スタイロブロックでFRP原型を作るつもりが、デザインが悪くどうも納得がいかない。

全てをボツにして挑む?3回目のチャレンジ。

このプレートの出来いかんで、全体としての出来も決まるリアの顔になる部分です。

用意したのは、厚み増しにも使ったのと同じ、ホームセンター購入の2mm厚のアルミ板です。

ですが、いきなり曲げ加工で大失敗!!

谷折りは上手くいきましたが、4回目の曲げで一気に曲げたら2mmもズレてしまって使えないという(_ _;)

材料はまだあるので次、次!( ・`д・´)/

実はこのアーチが何なのかと言うとレースカーやスーパーカーなどのディフューザーぽいデザインにしようと目論んでいるのは以前にも書きましたが、ここに道路運行法上、装着が必要なリフレクターを付けようと考えました。

スタイロでFRP整形する前回の予定では、型抜きするのに逆テーパーのアーチは型の分割が増えて大変なので、リフレクター装着の向きを逆にするしかない。

アーチの部分をそれと同じようにアルミ板でも曲げたのですが、アルミならアーチの向きを逆テーパーに出来るんじゃないか?と考えました。

アルミとはいえ2mm厚はハンドベンダーもないので、かなり苦労しました。

また、軽〜く失敗したんてすが、さすがにもう嫌なので叩いて無理矢理にでも修正。

曲げしろもなんとなく意識しながら線を引いて曲げ。

4回曲げると書けば簡単ぽいですが、アルファベットのZがふたつ並ぶような感じです。

アーチ部分の幅が広くなったら、板金カウルの爪のあいだに入らなくなってしまいました。

あまり切りたくはないのですが仕方がない。

ちょこっと爪の部分をカット。

テールパネルの余分をカットして合わせていく。

このあとで、最後の曲げ、外側の2箇所。

ここまで来て失敗は出来ないので緊張〜!

なんとかクリアです!

しかし、ここからも長く1週間ほどコツコツと(笑)

少しずつ作りながら、眺めるの繰り返し。

細かいディテールを処理していく。

削り、眺めてはをエンドレス。

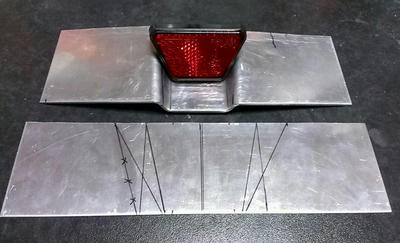

そして、こんな形になりました。

リフレクターもLEDテールランプと同じように下にすぼまる台形の向きは、のちに作るナンバーステーの形状にもかかわるので、どうしてもこのようにしたかったところです。

デザインとしてはアーチが幅広過ぎる気がしているんですが、リフレクターを奥まったところに設定したので、視認性確保の為にはこれが限界でした。

ナンバーステーはリフレクターの前側あたりから生やす予定。

ステーの根元にリフレクターが付く格好を想像しています。

しかし、ナンバーステーのディテールも含めてどんな感じにしていくのかはまだ何もイメージ出来てません(笑)

どうでしょうか?

好き嫌いはあるかも知れませんが、自分的にはかなり脳内イメージをうまく反映出来ました。

内側の隙間を埋める薄いプレートとディテールの追加でどこまで格好よく出来るか

作っていて楽しくなってきました。

これをテールパネルと呼んでいるのは例によって勝手な命名です(笑)

板金カウルに厚み増しのプレートを接着したのはこれを付けたかったというのが理由です。

デザインは構想としてかなり早い段階から、なんとな~くありました。

ここまでは長かったです(^_^;)

パテで失敗、予定していたテールランプがうまく入らずに剥がしてやり直し。

スタイロブロックでFRP原型を作るつもりが、デザインが悪くどうも納得がいかない。

全てをボツにして挑む?3回目のチャレンジ。

このプレートの出来いかんで、全体としての出来も決まるリアの顔になる部分です。

用意したのは、厚み増しにも使ったのと同じ、ホームセンター購入の2mm厚のアルミ板です。

ですが、いきなり曲げ加工で大失敗!!

谷折りは上手くいきましたが、4回目の曲げで一気に曲げたら2mmもズレてしまって使えないという(_ _;)

材料はまだあるので次、次!( ・`д・´)/

実はこのアーチが何なのかと言うとレースカーやスーパーカーなどのディフューザーぽいデザインにしようと目論んでいるのは以前にも書きましたが、ここに道路運行法上、装着が必要なリフレクターを付けようと考えました。

スタイロでFRP整形する前回の予定では、型抜きするのに逆テーパーのアーチは型の分割が増えて大変なので、リフレクター装着の向きを逆にするしかない。

アーチの部分をそれと同じようにアルミ板でも曲げたのですが、アルミならアーチの向きを逆テーパーに出来るんじゃないか?と考えました。

アルミとはいえ2mm厚はハンドベンダーもないので、かなり苦労しました。

また、軽〜く失敗したんてすが、さすがにもう嫌なので叩いて無理矢理にでも修正。

曲げしろもなんとなく意識しながら線を引いて曲げ。

4回曲げると書けば簡単ぽいですが、アルファベットのZがふたつ並ぶような感じです。

アーチ部分の幅が広くなったら、板金カウルの爪のあいだに入らなくなってしまいました。

あまり切りたくはないのですが仕方がない。

ちょこっと爪の部分をカット。

テールパネルの余分をカットして合わせていく。

このあとで、最後の曲げ、外側の2箇所。

ここまで来て失敗は出来ないので緊張〜!

なんとかクリアです!

しかし、ここからも長く1週間ほどコツコツと(笑)

少しずつ作りながら、眺めるの繰り返し。

細かいディテールを処理していく。

削り、眺めてはをエンドレス。

そして、こんな形になりました。

リフレクターもLEDテールランプと同じように下にすぼまる台形の向きは、のちに作るナンバーステーの形状にもかかわるので、どうしてもこのようにしたかったところです。

デザインとしてはアーチが幅広過ぎる気がしているんですが、リフレクターを奥まったところに設定したので、視認性確保の為にはこれが限界でした。

ナンバーステーはリフレクターの前側あたりから生やす予定。

ステーの根元にリフレクターが付く格好を想像しています。

しかし、ナンバーステーのディテールも含めてどんな感じにしていくのかはまだ何もイメージ出来てません(笑)

どうでしょうか?

好き嫌いはあるかも知れませんが、自分的にはかなり脳内イメージをうまく反映出来ました。

内側の隙間を埋める薄いプレートとディテールの追加でどこまで格好よく出来るか

作っていて楽しくなってきました。

先日の本庄ツーリング前日の突貫作業ではめたエンドバッフルが入りきらないまま、抜けなくなってしまいました。

装着しているのはレーシングサービスZeroのローズなのですが、汎用のエンドバッフルは削り加工をしないとやはり駄目なようです。

そして、消音性能も落ちきっているので、グラスウールの交換ついでにエンドバッフルも外す段取り。

エキゾーストパイプは車体に残して外してきました。

早速、躊躇なくドリドリします。

リベットの頭の傘のサイズから4.8mmパイなのは分かっているので、今回は少し大きめのサイズのドリル歯を使います。

アルミリベットなら柔らかいので5mmや5.5mmでもいいのですが、ステンリベットなので揉みながらズレたりする事から大きめのほうが楽なのでそうしています。

サイレンサーボディもステンレスなので、仮に傘が取れても食い込んで穴を広げてしまう事が起きにくいのも理由になってます。

簡単に言うと、サイレンサーボディがステンレスならリベット穴より1mmオーバーサイズで、アルミボディならジャストサイズでリベットの頭を飛ばしてやります。

本家のマフラー屋さんや他の方はどうしてるか分かりませんが、私は経験上、こんな方法に落ち着きました。

ドリル歯にリベット頭の傘部分が残っていますね。

そろそろかな〜?というところで、力加減を調節して丁寧に…いや、そうでもないか(笑)

わりと、パッパとやってしまいます。

昔は恐る恐るドリルを当てていましたね〜。

グラスウールはテープが外巻きされていて取り出しやすかったですね。

崩れたり、千切れたりせず、ワンアクションでズボッと。

ローズマフラーのサイレンサーのリベットは、前方と後方4点ずつ、計8点ですが、今回外したのは後方のみです。

実はステンレスリベットなのを忘れていて用意したのはアルミリベット。

色味が違うので、本当なら前も外してしまい揃えた方が良いのですが時間的な制限もあったので簡単に済ませました。

中身はこんな感じで、奥に見えるのがエキゾーストパイプから繋がってきた部分。

パンチングパイプにグラスウールを巻き付け同方向で回し入れ。

ギチギチに見えますが、結構ゆる巻になってます。

それなりにいい歳なので音量は下げたい方向です。

ファンネルの吸気音拡散しまくってますが、せめて排気音はくらいはという事で。

エンドピースに固着したというか、ハンド圧入(笑)になってしまったエンドバッフルも逆から叩いて除去。

パンチングパイプの造りは丸めた板の点溶接

パイプの両端がメス、サイレンサー両端のピースパイプがオスという構造。

出来上がってしまえば、戻すのは五分とかかりません。

何気にこの3ピース構造っていいわ〜。

楽チン。

ヒドイひび割れタイヤ…そろそろバーストするんじゃないかな…(_ _;)

▲これが汎用エンドバッフル。

中に突き出したパイプ構造が消音には良いのかもしれないが、排気効率として見ると悪さをしているような…。

とうとう、何をしてもエンジン仕様とは合わなかった。

ビジュアル最悪。

性能面でも最悪。

安いとは言っても2000円そこそこはしてる。

作業はガレージを借りたので画像では付いていませんが、帰宅後に再登場のこれにしました。

まさか、まさかのパーツクリーナーの缶底エンドバッフル。

▼製作記事『エンドバッフル』

(画像クリックで飛びます)

用事があったので、中間絞りのディフューザーを外したままでしたが、缶バッフルだけでもと装着して走ってみたら………。

すんげー( ・∀・)イイ!!

パーツクリーナーとしての値段を入れたって190円程度なのにねコレ(^_^;)

たまたま、潰してなかった空き缶の底。

もう決めた。

堅い缶を探そう!

で、ポコッとしないの作ろう!

間違いなくZero製エンドバッフルよりイイんだもん。

50ベースで似たような仕様のエイプさん、ローズ装着なら是非!

騙されたと思って作り、騙されてもパーツクリーナー1本分!

一度、外して分かった良さ。

抜けとトルクの立ち上がりのバランス完璧すぎ。

缶の底だから良かったZeroバッフルと汎用バッフルの中間的な構造が秘密なのかもしれませんね〜。

装着しているのはレーシングサービスZeroのローズなのですが、汎用のエンドバッフルは削り加工をしないとやはり駄目なようです。

そして、消音性能も落ちきっているので、グラスウールの交換ついでにエンドバッフルも外す段取り。

エキゾーストパイプは車体に残して外してきました。

早速、躊躇なくドリドリします。

リベットの頭の傘のサイズから4.8mmパイなのは分かっているので、今回は少し大きめのサイズのドリル歯を使います。

アルミリベットなら柔らかいので5mmや5.5mmでもいいのですが、ステンリベットなので揉みながらズレたりする事から大きめのほうが楽なのでそうしています。

サイレンサーボディもステンレスなので、仮に傘が取れても食い込んで穴を広げてしまう事が起きにくいのも理由になってます。

簡単に言うと、サイレンサーボディがステンレスならリベット穴より1mmオーバーサイズで、アルミボディならジャストサイズでリベットの頭を飛ばしてやります。

本家のマフラー屋さんや他の方はどうしてるか分かりませんが、私は経験上、こんな方法に落ち着きました。

ドリル歯にリベット頭の傘部分が残っていますね。

そろそろかな〜?というところで、力加減を調節して丁寧に…いや、そうでもないか(笑)

わりと、パッパとやってしまいます。

昔は恐る恐るドリルを当てていましたね〜。

グラスウールはテープが外巻きされていて取り出しやすかったですね。

崩れたり、千切れたりせず、ワンアクションでズボッと。

ローズマフラーのサイレンサーのリベットは、前方と後方4点ずつ、計8点ですが、今回外したのは後方のみです。

実はステンレスリベットなのを忘れていて用意したのはアルミリベット。

色味が違うので、本当なら前も外してしまい揃えた方が良いのですが時間的な制限もあったので簡単に済ませました。

中身はこんな感じで、奥に見えるのがエキゾーストパイプから繋がってきた部分。

パンチングパイプにグラスウールを巻き付け同方向で回し入れ。

ギチギチに見えますが、結構ゆる巻になってます。

それなりにいい歳なので音量は下げたい方向です。

ファンネルの吸気音拡散しまくってますが、せめて排気音はくらいはという事で。

エンドピースに固着したというか、ハンド圧入(笑)になってしまったエンドバッフルも逆から叩いて除去。

パンチングパイプの造りは丸めた板の点溶接

パイプの両端がメス、サイレンサー両端のピースパイプがオスという構造。

出来上がってしまえば、戻すのは五分とかかりません。

何気にこの3ピース構造っていいわ〜。

楽チン。

ヒドイひび割れタイヤ…そろそろバーストするんじゃないかな…(_ _;)

▲これが汎用エンドバッフル。

中に突き出したパイプ構造が消音には良いのかもしれないが、排気効率として見ると悪さをしているような…。

とうとう、何をしてもエンジン仕様とは合わなかった。

ビジュアル最悪。

性能面でも最悪。

安いとは言っても2000円そこそこはしてる。

作業はガレージを借りたので画像では付いていませんが、帰宅後に再登場のこれにしました。

まさか、まさかのパーツクリーナーの缶底エンドバッフル。

▼製作記事『エンドバッフル』

(画像クリックで飛びます)

用事があったので、中間絞りのディフューザーを外したままでしたが、缶バッフルだけでもと装着して走ってみたら………。

すんげー( ・∀・)イイ!!

パーツクリーナーとしての値段を入れたって190円程度なのにねコレ(^_^;)

たまたま、潰してなかった空き缶の底。

もう決めた。

堅い缶を探そう!

で、ポコッとしないの作ろう!

間違いなくZero製エンドバッフルよりイイんだもん。

50ベースで似たような仕様のエイプさん、ローズ装着なら是非!

騙されたと思って作り、騙されてもパーツクリーナー1本分!

一度、外して分かった良さ。

抜けとトルクの立ち上がりのバランス完璧すぎ。

缶の底だから良かったZeroバッフルと汎用バッフルの中間的な構造が秘密なのかもしれませんね〜。

ブログ内検索

カテゴリー

アーカイブ