4miniエイプのDIYカスタムと5匹の愛猫ブログ 『いらん物を作るライダー』猫まみれの日々。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コツコツとやっている板金カウル。

自分の手で作っているのでオリジナルパーツである事には違いないんですが、やっぱり例によって形を妄想する為の元ネタはあるので御座います。

個人的に格好良いな〜というお尻の話。

うん、フェラーリはあんまり好みではないけど、これはなかなか…。

ランボルギーニ大好きです。

縁のあるボディに段落ちした造形は、これが元です。

メッシュプレートやボディに繫がるディテールもそう、コレ。

オイルクーラーシュラウドなんかにも影響受けてます。

カーボンシールをやたらと貼りたがるのはコレ(笑)

パガーニゾンダR、いや〜セクシーやわー。

ボディ全体が好き。

え~、名前忘れました…(^_^;)

でも、結構好きです。

今回のエイプテールに狙っているのとはちょっと違うかな。

マッシブです。

え~、これは知りません。

探していたら見つけました。

アメ車っぽい。

あまり、洗練されたラインではないですがわりと好み。

これってマセラティなのかな?

てろーんとしていてイギリスぽいですけどね。

これはまとまってはいるけど、好みじゃない。

格好良いとは思う。

これも知りません。

でも、ズキューンとキタ!! (笑)

カラーリングと魅せ方にヤラれている気がしないでもないけど、コレ形が格好良い!

今更に、ああ~こんなんでも良かったなぁと思う位( ・∀・)イイ!!

部分的に取り入れてみたーい!

ちょうど、テールの真ん中が似てるし。

で、コレ何?

公道走れるF1だよ?ほとんど。

サイドポンツーンのエッジの効かせ方と曲線の融合がセクシー。

こうやって見てみると最近のトレンドが見えますね。

ランボと最後の2台、イイな。

痺れるわ〜(*´ω`*)

そっくりじゃなくてもいいから、やれる範囲でパクろう!

部分的に(笑)

好きなディテールの美味しいとこ取りにするぞー!

という妄想でした(^_^;)

自分の手で作っているのでオリジナルパーツである事には違いないんですが、やっぱり例によって形を妄想する為の元ネタはあるので御座います。

個人的に格好良いな〜というお尻の話。

うん、フェラーリはあんまり好みではないけど、これはなかなか…。

ランボルギーニ大好きです。

縁のあるボディに段落ちした造形は、これが元です。

メッシュプレートやボディに繫がるディテールもそう、コレ。

オイルクーラーシュラウドなんかにも影響受けてます。

カーボンシールをやたらと貼りたがるのはコレ(笑)

パガーニゾンダR、いや〜セクシーやわー。

ボディ全体が好き。

え~、名前忘れました…(^_^;)

でも、結構好きです。

今回のエイプテールに狙っているのとはちょっと違うかな。

マッシブです。

え~、これは知りません。

探していたら見つけました。

アメ車っぽい。

あまり、洗練されたラインではないですがわりと好み。

これってマセラティなのかな?

てろーんとしていてイギリスぽいですけどね。

これはまとまってはいるけど、好みじゃない。

格好良いとは思う。

これも知りません。

でも、ズキューンとキタ!! (笑)

カラーリングと魅せ方にヤラれている気がしないでもないけど、コレ形が格好良い!

今更に、ああ~こんなんでも良かったなぁと思う位( ・∀・)イイ!!

部分的に取り入れてみたーい!

ちょうど、テールの真ん中が似てるし。

で、コレ何?

公道走れるF1だよ?ほとんど。

サイドポンツーンのエッジの効かせ方と曲線の融合がセクシー。

こうやって見てみると最近のトレンドが見えますね。

ランボと最後の2台、イイな。

痺れるわ〜(*´ω`*)

そっくりじゃなくてもいいから、やれる範囲でパクろう!

部分的に(笑)

好きなディテールの美味しいとこ取りにするぞー!

という妄想でした(^_^;)

PR

ここからはこれから行ってみようかなと思っている方には画像でネタバレです。

画像で11枚と少なくはありますが、島内はほぼ一本道で歩いて見て来た順に撮影したまま貼っています。

どんな感じだったの?という方はスクロールしてどうぞ〜。

島はとても小さくて施設が点在している一本道は島の尾根に谷を切り開いたように走っていました。

一番、奥まで行くと尾根の上に上がり、別の細い道をUターンしてくるように戻ると砂浜の近くに出て来て道が合流するという簡単なコースでした。

写真を撮りつつ、所々立ち止まり、かなりのんびりと見て回っても1時間程度。

トイレは島内に無いと看板にあったので、事前に済まして遺跡めぐりスタート!!

砂浜の方から左回りに登ってきったところです。

真っ直ぐ続く回廊はここが一番長く、突き当たりまで行けば島の半分近くを歩いてしまいます。

現在は綺麗な木製の廊下が整備されていますが、当時は石段だった事が伺えます。

切り立った両側の壁の所々に施設が点在していました。

かなり熱い日でしたが、そこは木々に覆われて丁度良い涼しさ。

大きな石が積まれた壁は日本の城を思わせる風情ある景観です。

関東大震災時、この島にもその被害があったらしく、壁の石垣の一部が崩れてしまったようです。

その時の石垣が木製廊下の脇に積まれているのも見えます。

石垣の切り立った面の直下、回廊の両側には排水溝が設置されています。

平板のように削られた石が上向きのコの字型に組まれており、島の要塞化においても建築材料をなるべく現地調達していたと思われます。

円滑な排水機能を持たせる為に、排水溝の中にコンクリートを練り付けてUの字にしてありました。

しかし、全ての箇所、両側までは施工されておらず、物資が行き渡っていなかった事も見て取れます。

回廊の途中に点在している施設のひとつです。

長い年月による老朽化や大震災の影響で内部が崩落してしまっている物が多く、その入口は金網で封鎖されていました。

ライトで中を照らすとぼんやりと見えましたがカメラでも上手く写せないほど暗い状態です。

内部の広さはまちまちで、それぞれに用途があったようです。

大きい物は弾薬庫として使われ、上の尾根に設置された砲台へ弾薬を供給していたようです。

大きな弾薬庫には、弾薬を地上に陽重する昇降機もあると解説看板にありました。

木々と土に囲まれた地下施設が砲弾の貯蔵庫に向いているのがこの場に来てみるとよく分かります。

また、仮にこの島が艦砲に襲われても天然の防壁として機能している事も実感出来ます。

黒船到来でペリー提督もこの島の近くを通り、第二次世界大戦時には本土上陸に備えて海上要塞として備えられた歴史があるそうです。

真っ直ぐな回廊の突き当たりまで来ました。

少し、右に折れて下り坂、その先には1つめのトンネルが静かに口を開けていました。

いつからこの要塞化へと本格的に変わったのかは島内の中にある案内看板だけの情報では細かく分かりませんでしたが、相当な労働力がかかっていると感じます。

積まれた石垣に使われている石はかなり大きく、しかも綺麗に整形が施されています。

一見するとお城の石垣にも似ていますが、一定の長方形を成している事からレンガ積みの工法に近いものに見えました。

島内のレンガ積みで建築された施設群にはイギリス積みとフランス積みという二種類のの工法が用いられているのだそうですが、それらの大半(ざっと見ても9割)がイギリス積みである事が分かります。

トンネルに入るとまた一段とひんやりした気持ち良さ。

壁と天井は赤レンガのイギリス積み、床は正方形の石がタイルのように敷き詰められていました。

床は奥に向けて少し下り勾配。

そして、トンネル内部にも施設が点在していました。

このトンネルの真上は、島の尾根でも一番高くなっていて後述する白い見張り台が、ある場所。

トンネル内部の施設は1つひとつがわりと小さめで、内部は激しく崩落していました。

トンネルの天井は雨水が滲み出ていますが、丁寧に組まれており、当時の職人技を見る事が出来ます。

レンガの施設を一生懸命に覗いているのは同行者のユミーさん。

幽霊とかは居ませんよ〜(笑)

全部の施設でしっかり中を覗いていました。

なんか見えるかい?(笑)

長いトンネルを抜けると三差路。

正面左、斜向かいと右横に小さなトンネル。

斜向かいのトンネルを抜ける。

振り返ってみるとトンネル出口のアーチのコンクリートが薄くて剥げている。

その下には黒いコーティング層のような物が見えていた。

近寄ってそっと触れてみる。

コールタールのよう。

何故か、ここだけにしかない。

トンネルの他のアーチはレンガだが、ここだけはコンクリートを塗っている。

現在でも建物の屋根上が平らな構造だと防水層として用いるが、それに似ている。

短い10m程のトンネルだが、途中で大きくその幅が広げられている構造もここだけにしかない特徴だ。

あのコールタールが滲み出てくる水を止める防水層だとしたら。

そこで想像を膨らせて遊んでみた。

トンネルを出るとT路地。

その左右に別れた道の先には四つの砲台。

砲台の至近には地下弾薬貯蔵庫は無い。

このトンネルより先には屋根は無く、露天。

仮に大事な砲弾を無用に濡らすような事を避けていたりしていたとすれば、この広がったトンネルを一時的な弾薬供給の場として使えたりもしたという事か。

長いトンネルの中に本来の弾薬貯蔵庫があったなら、あのトンネルの中が軽い下り勾配になっていたのは、弾薬の搬送をスムーズに行う為の建築構造として見る事も出来るようだ。

そして、ここに一時、貯めて、さらにここから各砲台に別れて搬送を繰り返した。

…のかも知れない(笑)

実際にはどうだったのかは分からない。

けれど、そんなふうに考えたら…当時の兵隊達の姿が見えたような気がした。

三差路のあたりは特に、心無い来訪者が多くのキズをつけて残した跡が多く、とても残念に思う。

実際、バーベキューや海水浴に訪れた人達も砂浜での行事に飽きると水着姿のまま、島内の散策にやって来る。

それは良い。

しかし、中には若い男女でやってきて片手にビールを持っていたりした。

事の分別の判断が出来ない状態で、ハイになって来ている末に貴重な遺跡を傷つけるような行為に繋がっているなら、砂浜と島内観光は完全に仕切って欲しい気もした。

トンネルを抜けて、突き当たりのT路地を左へ。

その道の最後に見えてきたのがこの大きな砲台跡。

他も見たが、ここだけコの字に型どられた物が残っていた。

奥に見える階段を下ると待っていたのが、地球の丸みを感じさせてくれる水平線の絶景!!

階段の周りには鬱蒼と茂る樹木と葉に覆われるようだが、その合間から見える景色が与えてくれる開放感が素晴らしかった。

島の奥側は島全体からみると高い位置にあり、その水面までの高低差がもたらす立体的な広がりは広大な海のスケールをより深く感じさせてくれた。

わりと長く、くねったスチール製の細い階段を降りていくと日蓮さんが訪れたという洞窟。

下り階段の途中にあった洞窟。

標高の高い位置では柔らかい粘土質の土壌だったが、中腹と呼べるこの辺りまで降りてくるとその表情は一変する。

岩盤質の地層そのものだ。

元々、ある程度の浸食を受けていたのか、全ては人の手で掘られたものかの成り立ちは分からなかったが、洞窟の中の岩肌は明らかに手で掘り広げたもの。

さらにその下には、波に削られた岩肌剥き出しの海岸にまで降りることが出来る。

そこにも縄文時代の人の痕跡と言われる小さな洞窟があり、この島の歴史の深さを感じることが出来る。

時期や時間によっては潮の満ち引きでかなりの部分が沈みそうだった。

ゴツゴツした複雑な形をした岩で少し危ない場所だった。

行ったその時は潮が引いていて一番低い所まで行く事が出来た。

よく見れば、岩の削られている表面に貝が化石となって浮き出ているのが見れる。

本土の沖から1.7kmも離れた島に縄文時代の人が渡っているという事実も凄いが、上から降りてくるだけでも危険なこの場所にその痕跡がある事も凄い事だと思う。

ここに降りてきては魚や貝などを捕り、食べた貝の捨て殼が化石になった物もあるのだろうか。

階段に戻り、砲台跡へ。

そこからコールタールのトンネルまで戻り、別の砲台跡地へ。

今はどこの砲台跡も育った木々に囲まれているが、昔には砲台から海が見渡せる状態であったのだろうか。

風化したコンクリートには、たくさんの砂利が混ぜられて固められている。

そこに混じって埋まる砂利を見れば、それが現地調達で集められた物である事も間違いない。

どれも波に洗われて削れ、丸くなった石しか無い。

砲台跡でもそうだったが、海砂や海石を使っている。

一応は鉄筋コンクリート構造なのだが、鉄筋は申し訳無い程度にしか入っていない。

これでは岩石に付着している塩分がコンクリートに染み出し、鉄筋を腐食させる。

だから、鉄筋を僅かしか入れなかったのかはこれも分からないが、当時の日本の物資の少なさを感じさせる物だ。

中央には、砲台を据え付ける為に埋め込まれた金属が海風に晒されて酸化した赤い尖端が顔を出している。

端部は戦後に砲台が撤去された時に付けられたであろう人工的な金属肌の表情をそのままに残していた。

戻る途中で見た樹木。

太い大木に他の種類の木が巻き付いていて長い年月を感じさせる異様な表情が周りの景観をより神秘的に見せている。

島の尾根の一番高い場所に立つ見張り所。

今も綺麗な白壁が印象的。

建物の中に階段はなく、横から天上に登り、屋上からさらに登る三階構造。

今は階段が封鎖されているが、一番上まで登れば、360度の展望が見れるのかも知れない。

さよなら猿島。

またいつの日か…。

画像で11枚と少なくはありますが、島内はほぼ一本道で歩いて見て来た順に撮影したまま貼っています。

どんな感じだったの?という方はスクロールしてどうぞ〜。

島はとても小さくて施設が点在している一本道は島の尾根に谷を切り開いたように走っていました。

一番、奥まで行くと尾根の上に上がり、別の細い道をUターンしてくるように戻ると砂浜の近くに出て来て道が合流するという簡単なコースでした。

写真を撮りつつ、所々立ち止まり、かなりのんびりと見て回っても1時間程度。

トイレは島内に無いと看板にあったので、事前に済まして遺跡めぐりスタート!!

砂浜の方から左回りに登ってきったところです。

真っ直ぐ続く回廊はここが一番長く、突き当たりまで行けば島の半分近くを歩いてしまいます。

現在は綺麗な木製の廊下が整備されていますが、当時は石段だった事が伺えます。

切り立った両側の壁の所々に施設が点在していました。

かなり熱い日でしたが、そこは木々に覆われて丁度良い涼しさ。

大きな石が積まれた壁は日本の城を思わせる風情ある景観です。

関東大震災時、この島にもその被害があったらしく、壁の石垣の一部が崩れてしまったようです。

その時の石垣が木製廊下の脇に積まれているのも見えます。

石垣の切り立った面の直下、回廊の両側には排水溝が設置されています。

平板のように削られた石が上向きのコの字型に組まれており、島の要塞化においても建築材料をなるべく現地調達していたと思われます。

円滑な排水機能を持たせる為に、排水溝の中にコンクリートを練り付けてUの字にしてありました。

しかし、全ての箇所、両側までは施工されておらず、物資が行き渡っていなかった事も見て取れます。

回廊の途中に点在している施設のひとつです。

長い年月による老朽化や大震災の影響で内部が崩落してしまっている物が多く、その入口は金網で封鎖されていました。

ライトで中を照らすとぼんやりと見えましたがカメラでも上手く写せないほど暗い状態です。

内部の広さはまちまちで、それぞれに用途があったようです。

大きい物は弾薬庫として使われ、上の尾根に設置された砲台へ弾薬を供給していたようです。

大きな弾薬庫には、弾薬を地上に陽重する昇降機もあると解説看板にありました。

木々と土に囲まれた地下施設が砲弾の貯蔵庫に向いているのがこの場に来てみるとよく分かります。

また、仮にこの島が艦砲に襲われても天然の防壁として機能している事も実感出来ます。

黒船到来でペリー提督もこの島の近くを通り、第二次世界大戦時には本土上陸に備えて海上要塞として備えられた歴史があるそうです。

真っ直ぐな回廊の突き当たりまで来ました。

少し、右に折れて下り坂、その先には1つめのトンネルが静かに口を開けていました。

いつからこの要塞化へと本格的に変わったのかは島内の中にある案内看板だけの情報では細かく分かりませんでしたが、相当な労働力がかかっていると感じます。

積まれた石垣に使われている石はかなり大きく、しかも綺麗に整形が施されています。

一見するとお城の石垣にも似ていますが、一定の長方形を成している事からレンガ積みの工法に近いものに見えました。

島内のレンガ積みで建築された施設群にはイギリス積みとフランス積みという二種類のの工法が用いられているのだそうですが、それらの大半(ざっと見ても9割)がイギリス積みである事が分かります。

トンネルに入るとまた一段とひんやりした気持ち良さ。

壁と天井は赤レンガのイギリス積み、床は正方形の石がタイルのように敷き詰められていました。

床は奥に向けて少し下り勾配。

そして、トンネル内部にも施設が点在していました。

このトンネルの真上は、島の尾根でも一番高くなっていて後述する白い見張り台が、ある場所。

トンネル内部の施設は1つひとつがわりと小さめで、内部は激しく崩落していました。

トンネルの天井は雨水が滲み出ていますが、丁寧に組まれており、当時の職人技を見る事が出来ます。

レンガの施設を一生懸命に覗いているのは同行者のユミーさん。

幽霊とかは居ませんよ〜(笑)

全部の施設でしっかり中を覗いていました。

なんか見えるかい?(笑)

長いトンネルを抜けると三差路。

正面左、斜向かいと右横に小さなトンネル。

斜向かいのトンネルを抜ける。

振り返ってみるとトンネル出口のアーチのコンクリートが薄くて剥げている。

その下には黒いコーティング層のような物が見えていた。

近寄ってそっと触れてみる。

コールタールのよう。

何故か、ここだけにしかない。

トンネルの他のアーチはレンガだが、ここだけはコンクリートを塗っている。

現在でも建物の屋根上が平らな構造だと防水層として用いるが、それに似ている。

短い10m程のトンネルだが、途中で大きくその幅が広げられている構造もここだけにしかない特徴だ。

あのコールタールが滲み出てくる水を止める防水層だとしたら。

そこで想像を膨らせて遊んでみた。

トンネルを出るとT路地。

その左右に別れた道の先には四つの砲台。

砲台の至近には地下弾薬貯蔵庫は無い。

このトンネルより先には屋根は無く、露天。

仮に大事な砲弾を無用に濡らすような事を避けていたりしていたとすれば、この広がったトンネルを一時的な弾薬供給の場として使えたりもしたという事か。

長いトンネルの中に本来の弾薬貯蔵庫があったなら、あのトンネルの中が軽い下り勾配になっていたのは、弾薬の搬送をスムーズに行う為の建築構造として見る事も出来るようだ。

そして、ここに一時、貯めて、さらにここから各砲台に別れて搬送を繰り返した。

…のかも知れない(笑)

実際にはどうだったのかは分からない。

けれど、そんなふうに考えたら…当時の兵隊達の姿が見えたような気がした。

三差路のあたりは特に、心無い来訪者が多くのキズをつけて残した跡が多く、とても残念に思う。

実際、バーベキューや海水浴に訪れた人達も砂浜での行事に飽きると水着姿のまま、島内の散策にやって来る。

それは良い。

しかし、中には若い男女でやってきて片手にビールを持っていたりした。

事の分別の判断が出来ない状態で、ハイになって来ている末に貴重な遺跡を傷つけるような行為に繋がっているなら、砂浜と島内観光は完全に仕切って欲しい気もした。

トンネルを抜けて、突き当たりのT路地を左へ。

その道の最後に見えてきたのがこの大きな砲台跡。

他も見たが、ここだけコの字に型どられた物が残っていた。

奥に見える階段を下ると待っていたのが、地球の丸みを感じさせてくれる水平線の絶景!!

階段の周りには鬱蒼と茂る樹木と葉に覆われるようだが、その合間から見える景色が与えてくれる開放感が素晴らしかった。

島の奥側は島全体からみると高い位置にあり、その水面までの高低差がもたらす立体的な広がりは広大な海のスケールをより深く感じさせてくれた。

わりと長く、くねったスチール製の細い階段を降りていくと日蓮さんが訪れたという洞窟。

下り階段の途中にあった洞窟。

標高の高い位置では柔らかい粘土質の土壌だったが、中腹と呼べるこの辺りまで降りてくるとその表情は一変する。

岩盤質の地層そのものだ。

元々、ある程度の浸食を受けていたのか、全ては人の手で掘られたものかの成り立ちは分からなかったが、洞窟の中の岩肌は明らかに手で掘り広げたもの。

さらにその下には、波に削られた岩肌剥き出しの海岸にまで降りることが出来る。

そこにも縄文時代の人の痕跡と言われる小さな洞窟があり、この島の歴史の深さを感じることが出来る。

時期や時間によっては潮の満ち引きでかなりの部分が沈みそうだった。

ゴツゴツした複雑な形をした岩で少し危ない場所だった。

行ったその時は潮が引いていて一番低い所まで行く事が出来た。

よく見れば、岩の削られている表面に貝が化石となって浮き出ているのが見れる。

本土の沖から1.7kmも離れた島に縄文時代の人が渡っているという事実も凄いが、上から降りてくるだけでも危険なこの場所にその痕跡がある事も凄い事だと思う。

ここに降りてきては魚や貝などを捕り、食べた貝の捨て殼が化石になった物もあるのだろうか。

階段に戻り、砲台跡へ。

そこからコールタールのトンネルまで戻り、別の砲台跡地へ。

今はどこの砲台跡も育った木々に囲まれているが、昔には砲台から海が見渡せる状態であったのだろうか。

風化したコンクリートには、たくさんの砂利が混ぜられて固められている。

そこに混じって埋まる砂利を見れば、それが現地調達で集められた物である事も間違いない。

どれも波に洗われて削れ、丸くなった石しか無い。

砲台跡でもそうだったが、海砂や海石を使っている。

一応は鉄筋コンクリート構造なのだが、鉄筋は申し訳無い程度にしか入っていない。

これでは岩石に付着している塩分がコンクリートに染み出し、鉄筋を腐食させる。

だから、鉄筋を僅かしか入れなかったのかはこれも分からないが、当時の日本の物資の少なさを感じさせる物だ。

中央には、砲台を据え付ける為に埋め込まれた金属が海風に晒されて酸化した赤い尖端が顔を出している。

端部は戦後に砲台が撤去された時に付けられたであろう人工的な金属肌の表情をそのままに残していた。

戻る途中で見た樹木。

太い大木に他の種類の木が巻き付いていて長い年月を感じさせる異様な表情が周りの景観をより神秘的に見せている。

島の尾根の一番高い場所に立つ見張り所。

今も綺麗な白壁が印象的。

建物の中に階段はなく、横から天上に登り、屋上からさらに登る三階構造。

今は階段が封鎖されているが、一番上まで登れば、360度の展望が見れるのかも知れない。

さよなら猿島。

またいつの日か…。

毎年、夏になると一度は来ている気がします。

横須賀。

興味を抱いた入口は、日本の戦後から身につけた工業力の成り立ちみたいな事を整備士視点で遡っていったところにあるんですが、これもそのひとつになります。

三笠公園の記念館『三笠』。

もう4回目になるでしょうか。

最初は偶然、お仕事で近くに来る機会があって『こんなとこにあるんだ!』と。

ですが今回、目的地に選んだのはここではなく…

三笠については戦後じゃなく明治からの話なんですが、目的地じゃないので興味がある方はコチラを↓

三笠(Wikipedia)

ココ。

三笠船首より沖を眺めるとよく見えます。

猿島です。

三笠の船体の後方にある三笠桟橋から沖に1.7km離れた場所にある無人島です。

無人島とは呼んでますが、それは今の話。

かなり過去の時代からこの島は色々と利用されていて島内には遺跡が残っているのだそう。

その観光見学を目的にやって来ました。

去年に三笠を訪れた時は猿島の事を知らず、帰り際になって気付き、今度はアレも行こうねと言っていたのです。

同行者はその去年と同じ、遺跡や古い建造物巡りが大好きなリアル友人のユミーさん。。

乗船切符を買いに桟橋へ。

桟橋から猿島への渡航をしてくれる船に乗り込みました。

船に乗ること自体、とても久しぶり!

天気も良いし、爽やかな海風も吹いていて最高の気分です。

ワクワクしますー(^_^)/

渡航にかかる時間は片道で約10分。

この下の画像をクリックするとスマホで撮影した渡航ノンストップ動画が見られます。

船上で波に揺られながらという事もあって少々見辛い場面があるかも知れませんがご了承のほどを。

猿島に到着すると目に入る島内で1箇所しかない砂浜には、海水浴とBBQで訪れた人で地面が見えない(笑)

発着場の反対側は進入禁止のようだ。

砂浜には貝殻が多く見られ、素足はちょっと危ないかも。

海水は緑色で、時期や海水の温度によってはクラゲも結構いるらしい。

行った時にはクラゲはいないようでした。

発着場から一本道の橋を歩くと砂浜へ。

その後方には、お店やトイレ、シャワー、ごみ捨て場などの施設がまとまっていた。

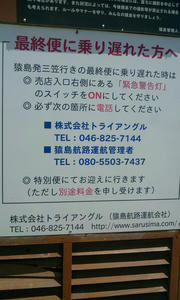

そこにはこんな看板が(笑)

乗り遅れると有料で島から退去させられるようだ。

当然、宿泊施設はこの島には無い。

左手に施設、右手に砂浜を見ながら、あいだの道を進んで行くと緩やかに上り坂。

島内の遺跡に進む手前には『島内地図』も。

ここからは木々が鬱蒼と茂り、涼しい日陰が続くようだ。

もう、ちょっと神秘的な雰囲気になってきました。

続く。

横須賀。

興味を抱いた入口は、日本の戦後から身につけた工業力の成り立ちみたいな事を整備士視点で遡っていったところにあるんですが、これもそのひとつになります。

三笠公園の記念館『三笠』。

もう4回目になるでしょうか。

最初は偶然、お仕事で近くに来る機会があって『こんなとこにあるんだ!』と。

ですが今回、目的地に選んだのはここではなく…

三笠については戦後じゃなく明治からの話なんですが、目的地じゃないので興味がある方はコチラを↓

三笠(Wikipedia)

ココ。

三笠船首より沖を眺めるとよく見えます。

猿島です。

三笠の船体の後方にある三笠桟橋から沖に1.7km離れた場所にある無人島です。

無人島とは呼んでますが、それは今の話。

かなり過去の時代からこの島は色々と利用されていて島内には遺跡が残っているのだそう。

その観光見学を目的にやって来ました。

去年に三笠を訪れた時は猿島の事を知らず、帰り際になって気付き、今度はアレも行こうねと言っていたのです。

同行者はその去年と同じ、遺跡や古い建造物巡りが大好きなリアル友人のユミーさん。。

乗船切符を買いに桟橋へ。

桟橋から猿島への渡航をしてくれる船に乗り込みました。

船に乗ること自体、とても久しぶり!

天気も良いし、爽やかな海風も吹いていて最高の気分です。

ワクワクしますー(^_^)/

渡航にかかる時間は片道で約10分。

この下の画像をクリックするとスマホで撮影した渡航ノンストップ動画が見られます。

船上で波に揺られながらという事もあって少々見辛い場面があるかも知れませんがご了承のほどを。

猿島に到着すると目に入る島内で1箇所しかない砂浜には、海水浴とBBQで訪れた人で地面が見えない(笑)

発着場の反対側は進入禁止のようだ。

砂浜には貝殻が多く見られ、素足はちょっと危ないかも。

海水は緑色で、時期や海水の温度によってはクラゲも結構いるらしい。

行った時にはクラゲはいないようでした。

発着場から一本道の橋を歩くと砂浜へ。

その後方には、お店やトイレ、シャワー、ごみ捨て場などの施設がまとまっていた。

そこにはこんな看板が(笑)

乗り遅れると有料で島から退去させられるようだ。

当然、宿泊施設はこの島には無い。

左手に施設、右手に砂浜を見ながら、あいだの道を進んで行くと緩やかに上り坂。

島内の遺跡に進む手前には『島内地図』も。

ここからは木々が鬱蒼と茂り、涼しい日陰が続くようだ。

もう、ちょっと神秘的な雰囲気になってきました。

続く。

ブログ内検索

カテゴリー

アーカイブ